Certains artistes décident de ne faire ni distinctions ni choix entre conception visuelle

et conception sonore et de fonder les deux dans une seule et même création, avec des processus communs aux deux domaines.

Si c'est un phénomène qui tend à se développer aujourd'hui, il est amusant de constater que certains pionniers ont tenté l'expérience il y a déjà longtemps.

« Au XVIIIe siècle, le mathématicien jésuite Louis-Bertrand Castel conçoit un clavecin oculaire qui doit produire des ‹ tapisseries harmoniques ›, des couleurs en lieu de sons, également basées sur la numérologie, exprimant la mécanique des correspondances : ‹ Dans son clavecin oculaire, écrit André Pieyre de Mandiargues, entre le blanc et le noir, une série de sept couleurs primitives répondait, sans oublier les demi-tons, aux sept notes de la gamme ›. […]

D'autres expérimentations idéales de machines visuelles et sonores sont imaginées, par exemple, avec le piano optophonique de Vladimir Baranoff-Rossiné (1922-1923) où filtres lumineux, éléments d'optiques et projecteur constituent un piano qui, pouvant interpréter une infinité de motifs musicaux, produit une féerie de couleurs et de formes, abstraites ou concrètes, statiques ou en mouvement »1

« Le Piano Optophonique produisait des sons en même temps qu'il projetait une image (kaléidoscope rotatif) sur un mur ou au plafond. Une lumière traversait une série de disques de verre peints par Rossiné, plusieurs lentilles, prismes, miroir et filtres.

Le clavier contrôlait les variations des éléments optiques et disques. À chaque touche peut correspondre une vitesse, un élément optique ou une position spécifique. L'intensité lumineuse contrôlait la fréquence d'un oscillateur grâce à une cellule photo-électrique.

Cet instrument a, comme un piano, un clavier, mais ses touches ne produisent pas

des sons, mais mettent en mouvement des filtres transparents qu'un faisceau de lumière blanche traverse. Les images ainsi produites sont projetées sur un écran et donnent

à voir tout un paysage de couleurs qui évoque un peu, mais en beaucoup plus beau, plus lumineux, plus vivant, plus nuancé, ce que l'on peut fabriquer en jouant avec les palettes de couleurs disponibles sur nos ordinateurs. Si ce piano lumineux ne produit pas lui-même de musique, il a été conçu pour être utilisé dans un environnement de concert.

Il devait, d'après son promoteur, permettre à son interprète, un pianiste peintre, d'accompagner la musique d'un spectacle lumineux. »2

Beaucoup plus récemment, nous pouvons évoquer l'artiste Christian Marclay dont la majeure partie du travail est consacrée à créer des objets à la fois visuels et sonores.

Ses œuvres les plus marquantes se basent sur le disque vinyle comme matière.

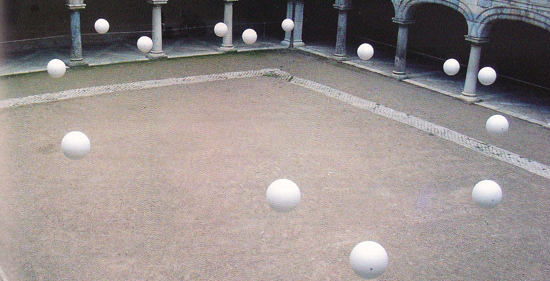

Dans More Encore (1987) par exemple, il assemble une grande quantité de fragments issus de disques et va même jusqu'à casser des disques pour ensuite en réassembler des morceaux afin de créer de nouvelles recompositions. En 1989, dans son exposition Footsteps, il réunit des milliers de disques qui sont placés au sol. « Nous marchons sur une mer de 3500 vinyles, sentant nos pieds crisser et claquer sur cette étrange matière… L'artiste y a enregistré au préalable ses propres bruits de pas. Et il invite maintenant les visiteurs à maculer de poussière et à rayer ses disques par leur promenade en toute innocence. Puis il les décolle du sol et les vend ! »3

L'acquéreur possède alors un objet de création collective, où les transformations que lui et les autres spectateurs lui ont fait subir sont désormais gravées dans le sillon et audibles.

Dans une approche différente nous pouvons également citer Paul Panhuysen, qui travaille dans le domaine de ce que l'on nomme Art Sonore, un courant interdisciplinaire initié par le groupe Fluxus, regroupant un ensemble varié de pratiques artistiques autour du sonore.

« Panhuysen distingue l'art sonore de l'art visuel : il exclut de la première catégorie les œuvres visuelles auxquelles a été rajouté du son ainsi que celles qui font uniquement référence au son sans en produire, comme des partitions ou des peintures d'instruments de musique. […] En outre, il conçoit l'art sonore comme un moyen d'expression basé sur l'interaction entre l'art visuel et la musique. Il écrit : ‹ Je pensais à des artistes qui se laissent inspirer par le son de manière à créer des œuvres mêlant son et image, de façon que leur intégration forme pour ainsi dire un nouveau moyen d'expression : l'art sonore »4

La plupart des œuvres que Panhuysen a élaborées à partir des années 1980 peuvent être considérées comme des sculptures sonores. C'est-à-dire, comme leur nom l'indique, des sculptures dont l'un des buts est de produire du son, parfois de manière indépendante. Nous nous trouvons donc véritablement face à des œuvres hybrides produisant autant

du sonore que du visuel.

« Une sculpture produit du son, le son et les aspects visuels formant l'œuvre »4

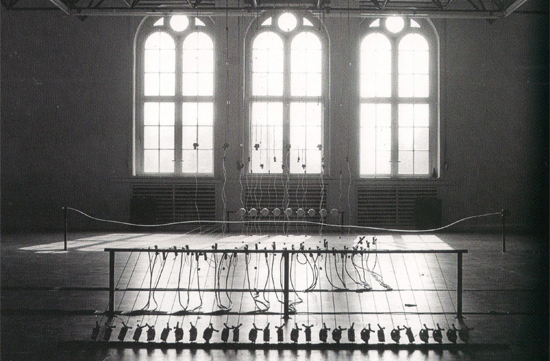

Les œuvres les plus marquantes et qui reviennent le plus souvent dans la carrière de

Paul Panhuysen sont ce qu'il nomme ses « installations à longues cordes », telles que

Paraphrase, Hommage to Franz Liszt (Budapest, 1984), Julius Gast (Berlin, 1985),

The Mechanical Long Strings Orchestra (1989) ou encore Galaxie Sonore (2006).

« Les installations à longues cordes de Panhuysen illustrent sa conception de l'art sonore. Constituées de cordes tendues à travers un lieu donné, ces œuvres mêlent éléments visuels et acoustiques, faisant écho au caractère multisensoriel de la perception humaine. Elles transforment l'espace en un énorme instrument à cordes, fusionnant son et vision, espace et temps, car leurs qualités acoustiques sont en grande partie déterminées par des qualités visuelles comme le diamètre des cordes et leur longueur. Aussi bien musique que sculpture, ces installations transcendent leurs composantes

pour former un nouveau moyen d'expression. »4

À noter que ces dernières années, l'artiste a également commencé à travailler en intégrant à ses œuvres (et notamment parfois aux installations à longues cordes)

des canaris chanteurs. Ainsi, il joue sur l'environnement de ceux-ci (lumière, couleurs peintes, nichoirs, déplacement progressif des cages…) afin de leur faire produire les

différents sons et ambiances sonores souhaités.

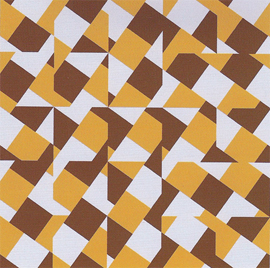

On peut aussi évoquer son projet A Magic Square of 5, qui est une œuvre en deux parties, une visuelle, et une sonore.

« A Magic Square of 5 to Look at est une pièce au sol de 5x5 m. A Magic Square of 5

to Listen to peut être entendu par un système sonore quadriphonique entourant la pièce au sol. La pièce au sol consiste en une pièce d'un mètre carré divisé en parties après transformation du nombre d'un carré magique en construction géométrique. Le son lié

au même carré magique joue indépendamment les quatre voix d'une même partition, commencées environ à 5 secondes d'écart les unes des autres. »4

Toujours dans le principe de sculpture sonore, le jeune artiste suisse Zimoun, lui, se sert en général de petits moteurs pour mettre en mouvement des objets tels que des tiges métalliques, des câbles ou de petites sphères et les faire taper ou frotter contre d'autres structures (boîtes, cartons, blocs de bois…). Ces éléments, souvent présents en grande quantité, crées ainsi des crépitements, frottements, bourdonnements… toujours répétitifs.

« À l'aide d'éléments simples et fonctionnels, Zimoun construit des galeries de son d'inspiration architecturale. Fondées sur le rythme et le débit mécanique à l'intérieur de systèmes organisés, ses installations intègrent des objets industriels courants. D'une grande profondeur émotionnelle, le bourdonnement acoustique des phénomènes naturels dépeints dans les constructions minimalistes de Zimoun résonne sans peine. »5

« Les sculptures sonores et les installations de Zimoun articulent dans des mouvements sensibles et poétiques des machineries dont la simplicité structurelle crée une série complexe de relations et d'interactions permanentes entre l'organique et l'artificiel. Le travail présenté ici, dans la lignée de ses recherches artistiques, s'intéresse à l'étude des

comportements complexes au travers du son et du mouvement, utilisant des multiples dont les compositions interrogent la création et la dégénérescence des motifs. »6

Ses œuvres peuvent également faire penser à la série Coincidence Engine One (2008) d'Emmanuel Madan et Thomas McIntosh, faite de milliers de petites horloges dont le bruit des aiguilles crée un constant bourdonnement.

« La série Coincidence Engines a été conçue en hommage au Poème Symphonique for 100 Metronomes, du compositeur hongrois du XXe siècle György Ligeti qui tirait profit des métronomes en tant que générateurs de musique et non comme simples appareil de mesure du temps. Coincidence Engine One se présente sous la forme d'une pièce faite de panneaux de polystyrène expansé soigneusement assemblés et dont la forme rappelle clairement celle d'un amphithéâtre. Cette structure supporte mille deux cents horloges identiques disposées en arcs concentriques. Ces horloges, au design tout ce qu'il y a de plus standard, ont été achetées auprès d'un grossiste à Fuzhou, en Chine. La pièce est conçue pour un seul spectateur/auditeur qui en tire une expérience optimale en s'installant en son centre où il se trouve alors totalement entouré d'horloges et

enveloppé de leur son. »

Dans un autre style, on peut évoquer les œuvres de l'artiste japonais Yuri Suzuki.

Son œuvre The Sound of Earth, par exemple, est composée d'un « globe constitué par

un vinyle sphérique, avec des rainures représentant les contours de la masse terrestre géographique. Lorsque l'aiguille se déplace le long de l'arc métallique, des sons provenant des rainures sont joués, selon le même système que les lecteurs de disques vinyles.

Pour parvenir à ce résultat, Yuri Suzuki a voyagé dans le monde entier avec un dictaphone durant quatre ans, grâce auquel il a capturé des fragments de danses traditionnelles,

des bruits d'usines ou de trains, des chants populaires ou des hymnes nationaux,

de la musique folklorique… Pourtant, le son que l'on entend ressemble plus à du bruit

qu'à de la musique. En effet, l'objectif n'est pas de faire l'écoute d'un journal de voyage, mais de donner un aperçu des villes visitées avec une grande intensité. C'est un véritable voyage sonore à travers le monde en 30 minutes. »8

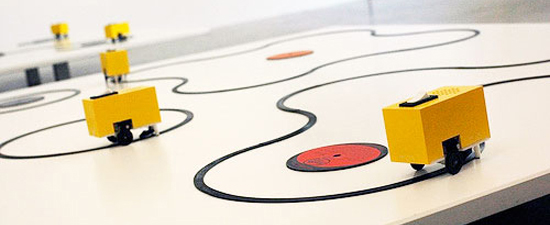

Pour son projet The Sound Chaser, il a fragmenté des disques vinyles qu'il a ensuite réassemblés en circuits, tels ceux d'un petit train électrique. Ceux-ci sont ensuite parcourus par des petits wagons équipés de têtes de lectures et de haut-parleurs,

qui produisent alors des sons variant en fonction de la façon dont les pistes sont

mises en place.9

Dans une approche totalement différente, mais concevant toujours le sonore et le visuel comme une même entité, on peut penser au projet A couple thousand short films about Glenn Gould de Cory Arcangel.

Cette vidéo, réalisé en 2007, reconstitue deux minutes de la Variation n°1 de Bach

(tirée des Goldberg Variations) grâce à un méticuleux montage de 11 106 notes tirées

chacune de vidéos trouvées sur le net et que l'artiste s'est appropriées. Pour cela, il a utilisé un logiciel d'édition vidéo qu'il a lui-même créé, appelé Gould Pro.10

Mais on ne peut pas parler de relations entre arts visuels et arts sonores sans évoquer

le label Raster Noton, omniprésent et figure majeure du domaine à l'heure actuelle.

Ce label de musique électronique est évidemment constitué en grande partie de musiciens. Mais ceux-ci ont développé en même temps que leur production sonore des équivalents visuels forts et en adéquation, palliant totalement au « manque de spectacle » d'une musique jouée sur des laptops. Ils créent aussi parfois eux-même les logiciels permettant ces installations multimédias.

« Ceux qui parviennent le mieux à s'en tirer et se révèlent capables de mettre sur pied

un véritable langage sont souvent des artistes dotés d'un cursus varié, où se conjuguent musique, spectacle vivant et art plastique. C'est le cas de certains des plus connus et des plus talentueux dans le domaine de l'electronica, comme Carsten Nicolai et Ryoji Ikeda [figures de proue du label]. […] Ils mènent de front un travail plastique et musical. […] Chez eux, médiums sonores et visuels ne forment qu'une seule et même entité. Leurs pièces donnent à voir et à entendre, la forme visuelle, lumineuse et graphique

du son, et la traduction acoustique d'une certaine abstraction graphique. En ce sens, leurs performances, souvent centrées sur une seule et même projection qui synthétise

le travail numérique sur ces deux matériaux, ne souffrent d'aucun des problèmes stylistiques et esthétiques qui se posent bien souvent à leurs confrères. »11

Mais la plupart des membres du label sont plus que de simples musiciens et sont également des artistes exposant dans de grandes institutions à travers le monde.

Ils travaillent en général sur les flux et les données numériques, ainsi que les signaux,

et tentent de leur donner une forme sonore et visuelle.

On peut prendre l'exemple de Ryoji Ikeda qui a montré ses œuvres dans des villes

comme New York, Paris, Londres, Barcelone, Berlin, Boston, Tokyo, Rome, Montréal…

Il a récemment exposé à Gijón, en Espagne, son projet data.tecture [5 SXGA+ version].

« L'œuvre, à la fois sensorielle et puissamment immersive (comme la plupart de ses pièces) se propose de mettre à jour ou de matérialiser la substance invisible des données qui composent notre environnement. Des formes géométriques en 2D ou 3D, souvent abstraites, composées à partir de fragments de codes informatiques ainsi que de données scientifiques comme l'ADN, les coordonnées astronomiques de certaines étoiles ou les structures moléculaires de certaines protéines défilent sur un vaste écran posé au sol,

sur lequel le public peut se mouvoir, et d'une certaine façon s'y immerger. »12

La musique de l'œuvre est également composée de la même manière, à partir d'algorithmes numériques élaborés depuis des données et signaux issus du monde

de l'informatique et de la science.

En 2011, il a également présenté The Transfinite à Paris, une installation toujours immersive et interactive, abordant aussi le domaine des données numériques. Il s'agissait d'une projection visuelle de variations autour de lignes graphiques et d'aplats de lumières et de leur pendant sonore fait de dysfonctionnements électriques et électroniques.

Le tout mettait à rude épreuve les perceptions (autant l'ouïe que la vue) du spectateur.13

Ryoji Ikeda parle de son œuvre de la sorte :

« To me, the purest beauty is the world of mathematics. Its perfect assemblage of numbers, magnitudes and forms persist, independent of us. The aesthetic experience of the sublime in mathematics is awe-inspiring. It is similar to the experience we have when we confront the vast magnitude of the universe, which always leaves us open-mouthed… This project explores the transfinite (the infinite that is quantitative and ordered) intersection that lies between such polarizations – the beautiful and the sublime ;

music and mathematics ; performance and installation ; composer and visual artist :

black and white ; 0s and 1s. »14

On se doit également de citer le berlinois Carsten Nicolai (connu en tant que musicien sous le nom d'Alva Noto), fondateur de Raster Noton et qui s'intéresse aux mêmes questions qu'Ikeda et jouit de la même renommée internationale.

On peut évoquer ses projets Anti et Reflex (2004) conçus ensembles, de façon interdépendante pour « former une bipolarité conceptuelle » pour son exposition personnelle Anti-Reflex à la galerie d'art Schirn de Francfort en 2005.

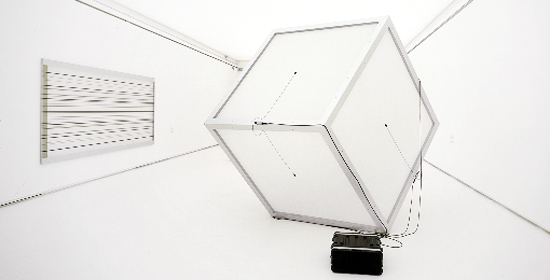

Anti est une sculpture de forme géométrique, un cube déformé, tronqué en haut et en bas pour obtenir des faces rhombiques et triangulaires. Cet énorme monolithe noir, aux formes évoquant des cristaux, absorbe la lumière et réagit également de façon sonore au champ magnétique des corps, permettant une interaction avec le visiteur qui l'approche ou le touche, tandis que son mécanisme reste caché.

Reflex est une sculpture géométrique blanche et lumineuse, en forme de dodécagonale ouvert sur un côté, invitant le visiteur à entrer dans son espace intérieur. Reflex décrit une interaction entre des espaces visuels et auditifs. À l'intérieur circule un bruit blanc filtré émis par dix haut-parleurs, chacun installé dans une des surfaces. Le son qui circule autour de la sculpture génère une illusion acoustique, comme s'il existait un autre objet en trois dimensions caché à l'intérieur du losange. Bien que les mêmes coordonnées décrivent constamment cet objet, la perception de Reflex est continuellement rendue aléatoire par un programme qui calcule et sélectionne les rythmes des intervalles.15

On peut aussi évoquer le livre Cyclo. Id vol. 01, fruit de la collaboration entre Ryoji Ikeda

et Carsten Nicolai. Cet échange débuta en 1999, motivé par leur intérêt commun envers les relations entre le visuel et le sonore, qui est la base de leur recherche.

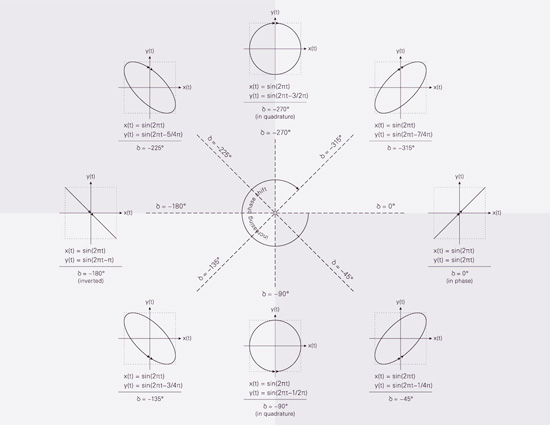

Pour analyser leur production audiovisuelle, ils ont employé le mode x-y d'un oscilloscope. Cet appareil, à l'origine utilisé en sciences physiques et en ingénierie audio, est un instrument de mesure destiné à analyser un signal électrique et d'en fournir une représentation graphique.

Ensemble, les deux artistes ont alors généré des milliers de sons selon un nombre infini de possibilités dictées par les mathématiques (variations de fréquences, d'amplitudes et de formes d'ondes principalement), utilisant parfois des fréquences qui vont au-delà du spectre de l'audition humaine. Ces sons étaient donc générés en même temps que leur représentation physique sur les oscilloscopes, constituant petit à petit une sorte d'atlas visuel de la matière sonore. Chaque son composé possède ainsi sa réponse visuelle lorsqu'il est analysé en temps réel avec l'équipement nécessaire.

Plus de dix ans plus tard, Ryoji Ikeda et Carsten Nicolai ont ensuite archivé leurs recherches dans le livre Cyclo. Id vol. 01 (également muni d'un CD-Rom avec des vidéos) qui se compose comme une véritable encyclopédie, un répertoire et une base de données de formules et de diagrammes que chacun peut utiliser (il s'agit d'un livre open source)

et assembler entre eux pour sa propre création (designers, musiciens, architectes, ingénieurs…).16

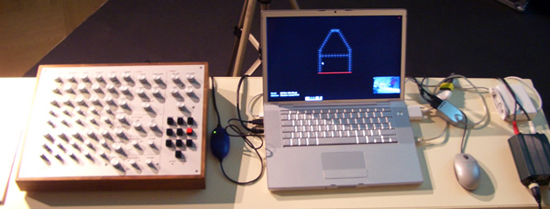

Enfin, on peut évoquer le projet Meek FM, issu d'une collaboration entre les designers

Rob Meek et Frank Müller, primé en tant qu'installation interactive au Typo2007 de Berlin.

Meek FM est un synthétiseur typographique interprétant les polices de caractères comme du son. Le projet consiste en un contrôleur physique et un logiciel dédié. En se servant de ces deux éléments, l'utilisateur peut développer du son et de la typographie en parallèle, de manière ludique et intuitive.

En connectant le synthé à un ordinateur intégrant le software, l'usager voit s'afficher sur l'écran des lettres dessinées par des lignes formant leurs structures. Un curseur rouge parcourt en boucle ces lignes, comme une tête de lecture les « jouant ».

En manipulant les différentes commandes du synthé (potentiomètres et boutons), l'utilisateur peut modifier le comportement de ce curseur (vitesse, angle, pression…)

et ainsi changer les caractéristiques des lettres tels que la graisse, l'inclinaison…

et les déformer complètement.

Mais le curseur et son parcours génèrent également du son synthétique en temps réel

qui se retrouve lui aussi affecté par les manipulations et traitements effectués. Les lettres deviennent ainsi de véritables instruments et peuvent être écoutées.

On se retrouve donc véritablement face à un objet générant aussi bien de la matière sonore que visuelle de façon indissociable et dans une seule et même entité.17

—

1. CASTANT, Alexandre, Planètes sonores, Monografik, Blou, 2007

2. BONNEC, Yann, « Instruments de musique et couleurs »

in Musicien Intervenant [En ligne]

http://musicienintervenant.pagesperso-orange.fr/Templates/musiquepeintureinstru.htm

3. KYROU, Ariel, Techno Rebelle, un siècle

de musiques électroniques, Denoël, Paris, 2002

4. Collectif, Paul Panhuysen, Le Jeu et les règles,

Les Presses du réel, Dijon, 2009

5. Anonyme, « Zimoun », in Cent-Quatre [En ligne]

http://www.104.fr/programmation/evenement.html?evenement=156

6. Anonyme, « Zimoun », in Seconde Nature [En ligne]

http://www.secondenature.org/Zimoun-425-Prepared-DC-Motors.html

7. Anonyme, « Coincidence Engine One :

Universal People's Republic Time », in Undefine [En ligne]

http://www.undefine.ca/fr/projects/coincidence-engines/coincidence-engine-one-universal-people%E2%80%99s-republic-time

Voir la vidéo de l'œuvre en ligne.

8. Anonyme, « Yuri Suzuki », in Standard and Riches of Music [En ligne]

https://standardandrichesofmusic.wordpress.com/tag/the-sound-of-earth

Voir une vidéo de l'œuvre en ligne.

9. Voir la vidéo de l'œuvre en ligne.

10. Voir la vidéo de l'œuvre en ligne.

11. LELOUP, Jean-Yves, Digital Magma, Scali, Paris, 2006

12. « Ryoji Ikeda, l'esthétique de la data »,

in Culture Mobile [En ligne]

http://www.culturemobile.net/artek/ryoji-ikeda-esthetique-data

13. Voir la vidéo de The Transfinite de Ryoji Ikeda en ligne.

14. IKEDA, Ryoji, cité dans Sonore Visuel [En ligne]

http://www.sonore-visuel.fr/oeuvre/transfinite

15. Voir les œuvres sur le site de Carsten Nicolai :

Reflex

////

Anti

////

Voir une vidéo sur le travail de Carsten Nicolai.

16. IKEDA, Ryoji, et Carsten, NICOLAI,

Cyclo. id vol. 01, Gestalten, Berlin, 2011

17. Voir le site internet du projet.

Voir la vidéo du projet en ligne.

↑ haut de page

|

Footsteps, Christian Marclay, 1989

Galaxie Sonore, Paul Panhuysen, 2006, Besançon

Julius Gast, Paul Panhuysen, 1985, Berlin

Magic Squares of 5, Paul Panhuysen, 2005

198 Prepared dc-motors, Zimoun, 2012

Coincidence Engine One, Emmanuel Madan & Thomas McIntosh, 2008

The Sound of Earth, Yuri Suzuki, 2009-2012

The Sound Chaser, Yuri Suzuki, 2008

Anti, Carsten Nicolai, 2004

Reflex, Carsten Nicolai, 2004

Cyclo. Id vol.01, Carsten Nicolai & Ryoji Ikeda, 2011

Meek FM, Rob Meek & Frank Müller, 2007

|