Le livre, sous toutes ses formes, peut être un espace privilégié pour le designer.

Mais il est aussi le lieu où se concentrent les écritures, où les écrivains s'expriment.

Ce travail d'écriture, dans ses processus, comporte de nombreux points communs

avec les pratiques des musiques électroniques et leurs modes de fabrication.

Ulf Poschardt, dans DJ Culture, analyse ses liens et en livre un brillant compte rendu.

« Celui qui écrit est le plus souvent assis devant son ordinateur. Ses seuls compagnons sont les livres et les journaux qui s'empilent sur sa table de travail. L'écrivain communique avec d'autres écrivains par l'intermédiaire de leurs textes et commence ainsi à se sentir moins seul. Il y reconnaît ses propres idées, ou est incité à la pensée. L'idée banale et ancienne professant qu'on doit tout tirer de soi-même semble en 1995 pitoyablement éloignée. Celui qui écrit a besoin du reste du monde, sinon son texte demeure misérable et autiste. Le DJ rencontre une solitude semblable, lorsqu'il reste assis devant ses platines à la maison et qu'il passe ses journées avec ses disques. Pourtant, plus encore que l'écrivain grâce à ses textes, le DJ rompt cet isolement grâce à la musique. […]

À partir de sa solitude, le DJ engendre de la musique, l'écrivain des textes, le penseur

des concepts et des théories. […]

Les écrivains peuvent mixer des textes préexistants, et les penseurs peuvent fusionner des idées et des théories antérieures. […] Les DJs retravaillent un mix jusqu'à ce qu'il sonne bien et que leurs propres idées y soient traduites en son. C'est exactement ce

qui se passe dans ce texte : d'Adorno à Tate, tous auront la parole et se retrouveront accouplés et reliés les uns aux autres, découpés en morceaux et mélangés jusqu'à l'inintelligibilité, de laquelle ensuite jaillira une nouvelle intelligibilité. […]

Des citations et des images tirées de livres, de journaux, de chansons et de films constituent des samples qui doivent conférer au texte de la couleur, de la force et de l'hétérogénéité. […] C'est le contexte qui permet de préserver l'unité de la langue. […]

Les samples donnent au lecteur ou à l'utilisateur la possibilité de vérifier les affirmations de l'auteur, et se trouvent à la disposition de quiconque voudrait remixer le texte en les utilisant selon ses intentions propres. […]

Le DJ doit connaître très précisément les passages de ses disques préférés s'il entend les insérer avec justesse dans ses remixes. Il en est de même avec les écrivains et les penseurs qui soulignent dans leurs livres leurs passages préférés ou notent sur une fiche les idées qui le frappent. […] Le DJ n'est pas tolérant, il se dévoue passionnément à tout ce qui lui tient à cœur et il bricole son œuvre personnelle à partir de tout ce qu'il aime. C'est également ainsi que l'on doit écrire : ce qui plaît à l'écrivain et ce qu'il aime à penser se trouve mélangé, remixé et samplé. C'est plus amusant, ça sauve en grande partie le texte de l'ennui et de l'étroitesse d'esprit, et cela permet à l'écrivain et penseur d'oublier

à quel point il est seul. »1

De plus, le XXe siècle a vu émerger de nombreux procédés littéraires proches

des pratiques de musiques électroniques, faits d'emprunts, de citations multiples,

d'inter-référentialité et d'intertextualité.

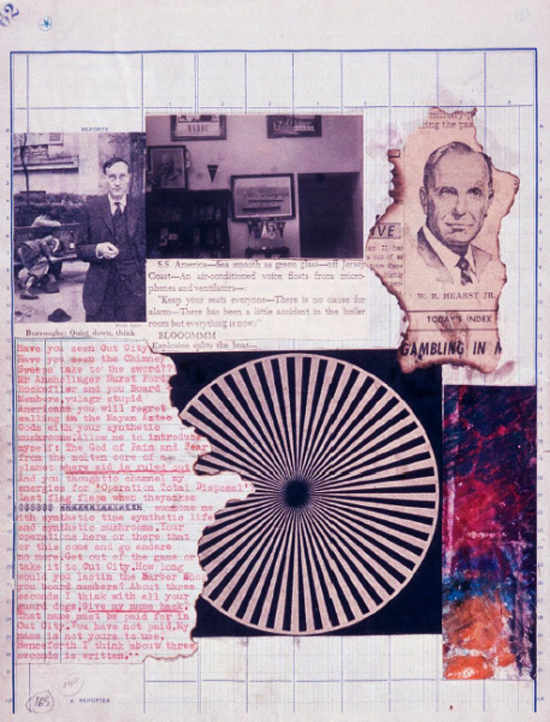

On se doit évidemment d'évoquer la technique du cut-up, véritable sampling littéraire.

« Le cut-up est une technique (ou un genre) littéraire aléatoire, inventée par l'auteur et artiste Brion Gysin, et expérimentée par l'écrivain américain William S. Burroughs. »2

« Le cut-up consiste à créer un texte à partir d'autres fragments textuels de toute origine (littérature, articles de presse, catalogues de vente par correspondance…) découpés

de manière régulière, et remontés selon une logique prédéfinie, afin de faire émerger l'implicite, l'inavoué des textes de départ. Associé aux routines (récurrences de fragments du texte) tout au long d'une œuvre, le cut-up a également pour objectif de briser la cohérence logique imposée au discours par l'emploi du langage, considéré comme structure structurante. »3

Il s'agit donc d'une technique littéraire proche de la pratique du sampling musical et Ulf Poschardt, dans DJ Culture, nous fait d'ailleurs remarquer que Burroughs était proche du hip-hop et enregistra même un disque avec un groupe (Disposable Heroes of Hiphoprisy) en 1993, une fois devenu vieillard.1

On peut par exemple citer Œuvre croisée (The Third Mind, 1977), « un recueil de travaux de Burroughs et Gysin écrits entre 1965 et 1970, qui pose les principaux enjeux du cut-up : mêlant essais, textes de fiction, synopsis de film et photo-montages, cet ouvrage

acquiert par sa composition un statut hybride entre texte et méta-texte, à la fois création littéraire et discours sur cette création. »4

On peut également percevoir de nombreux liens entre les processus des musiques électroniques et les procédés et thèmes du grand écrivain argentin Jorge Luis Borges.

En effet, son œuvre est parcourue de pratiques citationnelles, de multiréférentialité et d'intertextualité, mais aussi d'effets tels que la mise en abyme, la répétition, la mise

en boucle, l'accumulation, etc.

Dans la nouvelle Pierre Ménard, auteur du Quichotte (paru dans Fictions en 1944),

par exemple, l'auteur s'attache aux notions de copie, de reproduction, d'appropriation

et de recontextualisation.

« Un texte de Jorge Luis Borges fait ainsi apparaître la relation au contexte sous sa forme pure : dans Pierre Ménard, auteur du Quichotte, il raconte l'histoire d'un auteur français du XXe siècle qui réécrit mot à mot le classique de Cervantès ; Borges démontre que le sens de l'œuvre ainsi obtenue diffère du tout au tout de l'original. La démonstration borgésienne porte sur un degré zéro de l'usage : la copie.

La recontextualisation selon Pierre Ménard opère néanmoins un déplacement dans le temps d'un objet, analogue au déplacement spatial réalisé par Duchamp. Ces deux ‹ coups ›, qui relèvent tous deux d'une préhistoire du mixage, désignent une sphère esthétique dans laquelle les éléments hétérogènes s'effacent au profit de la forme

que prend leur rencontre dans une nouvelle unité. »5

À propos de ces notions de reproduction, on peut aussi mentionner que dans le n°5

du magazine Back Cover, Jérôme Saint-Loubert Bié souligne le fait intéressant que Fictions de Borges n'ai pas de forme propre en lui-même, avec des éditions qui varient.

Il se demande « si la forme générique du livre de poche ne serait pas celle qui colle le mieux à Fictions. Il est intéressant d'ajouter à cela que si le texte peut varier d'une édition à l'autre et existe dans la réalité non seulement en de nombreux exemplaires, mais aussi sous de nombreuses formes matérielles et graphiques, on parle toujours du même livre, au singulier. » L'article est agrémenté de photos présentant plusieurs éditions de Fictions, de 1956 jusqu'en 2011 et sa version numérique sur tablette.6

Mais ces jeux sur la reproduction continuent encore dans de nombreuses nouvelles de Borges, notamment par le biais du miroir, objet récurrent dans l'œuvre de l'écrivain. On pense par exemple à Tlön, Uqbar, Orbis Tertius (Fictions, 1944) où le narrateur y explique « que les miroirs et la copulation étaient abominables, parce qu'ils multipliaient le nombre des hommes ».

Dans Les Parcs abandonnés, Yann Chateigné nous plonge encore plus loin dans la mise en abyme de ces pratiques d'intertextualité en nous rappelant que « l'histoire d'Uqbar réapparaît de nombreuses années après, reproduite par l'écrivain W. G. Sebald dans Les Anneaux de Saturne (1995). Sebald y cite, au fil d'une enquête palimpseste, un fragment significatif de Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. […] Le livre de Sebald, sur le mode de l'intertextualité, de la quête intriquant faits historiques et narration, biographie et autobiographie, science et fiction, entretient un dialogue à distance avec de multiples cercles de référence reliés entre eux par le motif de l'anneau, de la boucle. »7

Dans la nouvelle de Borges, le narrateur passe ensuite par un véritable labyrinthe bibliographique, naviguant de référence en référence, tissées entre elles comme

dans le mix d'un DJ.

On peut aussi évoquer l'importance de la bibliothèque chez l'écrivain argentin, qui en a côtoyé toute sa vie. Il l'utilise constamment dans son œuvre, soit comme élément des

fictions, soit comme matière pour son travail, employant les archives et les textes préexistants pour en écrire de nouveaux.

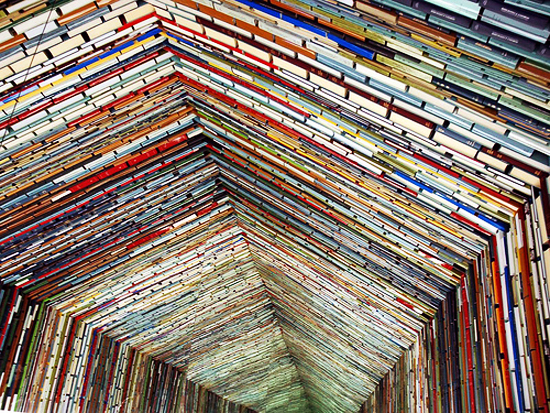

Il nous vient bien sûr en tête sa nouvelle La Bibliothèque de Babel (Fictions, 1944).

« La nouvelle décrit une bibliothèque de taille gigantesque contenant tous les livres de

410 pages possibles et dont toutes les salles hexagonales sont disposées d'une façon identique. Les livres sont placés sur des étagères comprenant toutes le même nombre d'étages et recevant toutes le même nombre de livres. Chaque livre a le même nombre

de pages et de signes écrits au hasard. L'alphabet utilisé comprend vingt-cinq caractères.

Cette bibliothèque contient tous les ouvrages déjà écrits ainsi et tous ceux à venir parmi un nombre immense de livres sans aucun contenu lisible (puisque chaque livre peut n'être constitué que d'une succession de caractères ne formant rien de précis dans aucune langue). La bibliothèque est habitée par une race d'hommes qui ne connaît que ce monde, à la recherche du livre ultime, d'une révélation ou de la Vérité. »8

On peut alors y trouver des similitudes avec la pratique musicale du crate digging où, comme dans ce récit, les producteurs et DJs se plongent infiniment dans des stocks immenses de disques en tous genres à la recherche de l'extrait ultime ayant pour eux

une signification et pouvant prétendre à une utilité dans leur création.

Mais cette nouvelle est également un parfait exemple d'une technique récurrente chez Borges que l'on pourrait qualifier de « complexité minimale ». L'auteur a en effet un talent incontestable à tout contenir en une chose, multipliant les métarécits dans des mises en abyme vertigineuses.

« Un temple qui contient tous les temples, un point qui contient tous les points, un texte qui contient, sous forme de citations, tous les textes, tel est le pari de Borges. »9

C'est ce qu'il réalise dans ce récit en stipulant qu'il est lui-même contenu dans la bibliothèque (puisqu'il contient tous les livres possibles) et qu'il y existe même un catalogue de celle-ci.

Cette façon de « représenter la représentation », Borges la met également en œuvre plus tard dans Le Livre de Sable (1975), où il met en scène un livre infini contenant tous les livres, ou encore dans L'Aleph (1949), « le point qui contient tous les points ».

Un autre symbole récurrent chez Borges est la figure du cercle. On peut par exemple évoquer Les Ruines circulaires (Fictions, 1944) ou Le Disque (Le Livre de Sable, 1975), dans lequel il décrit un mystérieux disque à une face.

Mais la figure circulaire est surtout utilisée comme procédé littéraire, servant à enrichir

le sentiment d'infini dégagé par beaucoup de nouvelles de l'écrivain. Celles-ci utilisent par exemple souvent un effet de « bouclage final » où intervient un renversement du récit dans les dernières lignes. On y trouve également constamment l'utilisation d'un temps cyclique où l'histoire semble se répéter. Ces effets de mise en boucle ne sont bien sûr pas sans rappeler ceux effectués dans les productions de musiques électroniques, éléments omniprésents de répétition, que l'on trouve notamment dans la techno et la house.

L'analyse des procédés de Jorge Luis Borges pouvant être, à l'image de son Livre

de sable, sans fin, nous laissons donc ici en suspens ces rapprochements avec les musiques électroniques. Nous pouvons juste mentionner que son œuvre jouit d'une influence considérable et trouve écho chez de nombreux auteurs après lui, tels que

W. G. Sebald, Thomas Pynchon ou encore de nos jours en France, Jean-Daniel Dupuy.

—

1. POSCHARDT, Ulf, DJ Culture, Éditions de l'Éclat, Paris, 2002

2. Collectif, « Cut-Up », in Wikipédia [En ligne]

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cut-up

3. Collectif, « William S. Burroughs », in Wikipédia [En ligne]

http://fr.wikipedia.org/wiki/William_S._Burroughs

4. HOUGUE, Clémentine, « Cut-up et déconstruction »,

in Labyrinthe [En ligne]

http://labyrinthe.revues.org/1422

5. BOURRIAUD, Nicolas, « Sous la pluie culturelle »,

in Sonic Process, une nouvelle géographie des sons,

Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2002

6. SAINT-LOUBERT BIÉ, « Jorge Luis Borges, Ficciones »,

in Back Cover n°5, B42, Paris, 2012

7. CHATEIGNÉ, Yann, « Les Parcs abandonnés », in Le secret des anneaux de Saturne : un projet de Frédéric Teschner, B42, Paris, 2011

8. Collectif, « La Bibliothèque de Babel », in Wikipédia [En ligne]

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Bibliothèque_de_Babel

9. MOUREY, Jean-Pierre, Jorge Luis Borges, vérité

et univers fictionnels, Mardaga, Bruxelles, 1995

↑ haut de page

|

The Third Mind, William Burroughs & Brion Gysin, 1977

Jorge Luis Borges

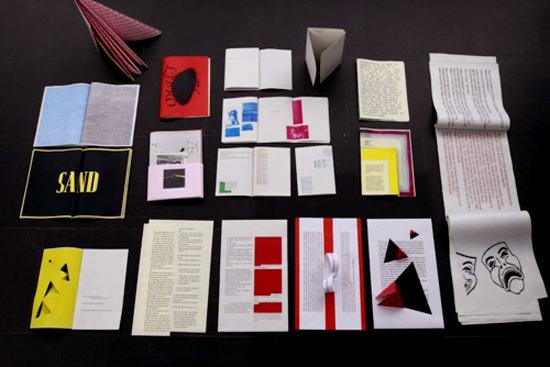

A Book as a Prism, workshop organisé par Charlotte Cheetham et Pierre Vanni

en 2011 à Madrid autour du Livre de Sable de Jorge Luis Borges

Voir le blog du projet.

Book Cell, Matej Krén, 2006. Installation totalement borgésienne faite de centaines de livres

et de miroirs les réfléchissant à l'infini.

|