Le stockage (et donc l'archivage) de signaux sonores est assez récent. Il débute en 1877 lorsque Edison invente le phonographe et que l'enregistrement devient possible.

« Les archives sonores humaines s'étendent du ‹ Huloo › d'Edison jusqu'au dernier album de New Order. Depuis juillet 1877, les sons peuvent, lorsqu'ils sont bien conservés, être sauvés du néant et rejoindre l'éternité. Pour le DJ et son petit homoncule électronique, l'histoire commence à cette date. Le bruit d'un chariot roulant sur les pavés d'une place

de marché médiéval est à jamais perdu, tout comme les cris révolutionnaires des Républicains enivrés de mai 1848. Depuis 1877, depuis que les sons peuvent survivre

à leur présence immédiate, les archives sonores se sont accumulées à intervalles

de plus en plus courts. Le monde des sons est entré dans l'époque de sa

reproductibilité technique. »1

Le sonore vient alors, au même titre que le livre et l'écriture, conserver une trace, une mémoire, et acquiert un statut d'archive, que ce soit documentaire ou musical. Dès le début, ces signaux sont stockés sur des disques, « stocks d'information et d'histoire

qui maintiennent en vie des mélodies et des sons passés. »1

Puis apparaissent les bandes et les CD, et enfin, dernièrement, les supports numériques et internet.

Mais que ce soit sur n'importe quel support et sous n'importe quelle forme, le matériau sonore archivé, devenant abondant et varié, nécessite alors d'être inventorié et classifié.

Cela peut se faire à des fins de traces mémorielles et historiques comme peuvent le faire les bibliothèques et autres centres et services. Ces lieux ont alors pour but de conserver les documents et le patrimoine culturel. « Le terme de ‹ conserve naturelle › a été introduit par le sociologue Moreno dès 1926. Sa brutalité ne doit pas faire illusion : toute culture est mise en conserve, soit dans la mémoire des hommes, soit dans les archives de la culture que sont les bibliothèques. Cette mise en conserves est la condition du progrès humain et Lévi-Strauss, dans La Pensée sauvage, faisait remarquer l'importance qu'assument les archives dans le passage d'une civilisation du transitoire à une

civilisation cumulative. »2

Il faut alors trouver des méthodes pour les ordonner et les classer. Abraham Moles,

à la fin des années 1950, propose une méthode de classification analytique des sons :

« De l'enregistrement à l'inventaire et à la classification, là encore, les systèmes de reproduction des sons travaillent en tant que symptôme de la modernité ». Sur ces caractéristiques – inventorier, classer -, Moles s'interroge enfin dans Classification d'une sonothèque : ‹ Le chasseur de sons, le directeur d'une chaîne de radiodiffusion, l'ingénieur du son, le musicien expérimental, par la nature même de leur activité, sont tous à la tête d'une bibliothèque de sons enregistrés qu'ils font croître et fructifier par l'exploitation qu'ils en font. […] Ainsi se constitue une sonothèque, qui est à la base soit d'une exploitation

rationnelle des productions antérieures (cas de la radio), soit de la puissance créatrice d'un studio de musique expérimentale. »3

Car là où le phénomène d'archivage sonore devient intéressant au sein du monde des musiques électroniques, c'est lorsque la collection se constitue à dessein, dans le but précis d'utilisations ultérieures, tel que l'envisagent les DJs et les producteurs. On peut en effet constater que « l'usage d'enregistrements sonores issus d'archives est devenu la pratique courante dans le processus de production des médias modernes. »4

Dès les débuts des musiques électroacoustiques, Pierre Schaeffer dans ses Journaux de la musique concrète (1952) rend compte de tentatives de classification et d'archivage pour les sons qu'il enregistre pour ses compositions. « Il ne s'y retrouve plus. Il tente de donner des titres mnémotechniques aux phonogrammes de sa musicothèque proliférante. […]

Il essaye de dresser ce qu'il nomme des fichiers analytiques. »4

Il tente ainsi de mettre des étiquettes à ce labyrinthe de bandes qui s'entassent dans son studio, un peu de la même manière que les DJs du hip-hop collant des petits morceaux de scotch de couleur sur leurs disques pour signaler les passages intéressants.

C'est d'ailleurs notamment cette culture hip-hop qui a placé la collection et l'archivage au cœur des méthodes de travail. « Pour le DJ, la connaissance de l'histoire de la musique est constitutive de son travail. Les caisses de disques des DJ sont elles-mêmes des archives sonores stockées sur vinyle, que le DJ utilise non comme un savoir mort,

mais comme la base vivante de sa production. »1

Les platines deviennent alors le lieu où sont passés au crible les documents sonores dans un but d'appropriation, de création.

« D'un seul coup, la platine est devenue un instrument à part entière. Le vinyle est devenu une sorte d'archive pratique […] C'est devenu quelque chose que vous pouviez utiliser pour construire votre propre composition sonore. »5

Les artistes du hip-hop vont alors développer un véritable amour pour la collection de vinyles de tous styles, les classant suivant l'utilisation qu'ils peuvent en faire et annotant leurs passages favoris, tels les écrivains avec les livres. Cette constitution de collection devient une activité capitale, prédominant même parfois sur la production elle-même.

Cet art du crate-digging va transformer les DJs et les producteurs en sorte d'archéologues de la musique enregistrée.

« Le DJ n'opère pas une œuvre, mais puise dans une collection d'œuvres ; cette collection, il la conçoit comme une réserve ou un matériau de construction : il ne travaille pas non plus sur des œuvres. […] Il traverse des milliers d'œuvres à la fois pour y puiser sa matière, il survole à vitesse infinie toute sa collection. »6

À partir de la fin des années 1980, les répertoires vont pouvoir se constituer plus facilement et de manière plus conséquente avec l'arrivée des outils numériques.

Le vinyle va quand même survivre, constituant un objet très prisé dans le monde du DJing. Christophe Kihm analyse les utilisations de ces deux médiums, commençant par le disque « qui de support externe de la musique est devenu son principal producteur moderne, depuis le jazz jusqu'aux DJs, et qui, de médium fidèle, archive et témoin du passé, est devenu moyen d'écriture à partir d'un répertoire daté de sons, d'œuvres ou

de compositeurs. » Puis, évoquant le « formidable raccourci permis par l'outil numérique, basé sur l'encodage de la musique et du son en un langage unique (le calcul binaire),

qui combine stockage et archivage sur un hardware (disque dur) avec l'usage et la manipulation sur des softwares (logiciels) permettant d'intervenir directement sur sa matière… »7

Avec le numérique, l'acquisition de fichiers est rendue facile (internet, échange, copie…), et on assiste chez les musiciens et mélomanes à la constitution de répertoires immenses qui demandent bien trop de temps à classer et organiser. De plus, les méthodes d'archivage digitales diffèrent de celles d'objets physiques : peu de visuels, désignation des fichiers se résumant à une ligne de mots (mais désormais il existe également les métatags, très pratiques)…

Les deux membres du groupe Coldcut se questionnent vis-à-vis de ces problématiques :

« Nous collectionnons des choses, mais ensuite nous les utilisons. L'archivage, de ce fait, joue un rôle très important et nous passons beaucoup de temps à collecter des matériaux puis à essayer de les trier et d'en faire quelque chose. Il faut même dire que

ce flot d'informations en arrive à exiger plus de temps que l'on ne peut lui en consacrer.

Nous aimerions avoir à notre disposition une sorte de plate-forme d'archives, qui non seulement pourrait fournir des matériaux spécifiques selon différents besoins, mais serait également capable de rassembler, conserver et suggérer des matériaux que nous pourrions utiliser. Pour l'instant, c'est parfois un étudiant ou un stagiaire qui occupe cette place… Mais il serait beaucoup plus intéressant d'utiliser pour cette tâche un logiciel.

Ce que nous pensons réaliser à l'avenir. […] Nous sommes des sortes de pêcheurs. Nous allons à la pêche avec notre matériel électronique. Il y a deux aspects dans les archives : la préparation du matériau de manière adéquate – le nettoyer, le resserrer, le nommer, le mettre au bon format et le ranger dans la base de données – et l'autre aspect,

qui consiste à se servir du matériau, et donc à le pêcher. »8

L'archivage de données audionumériques devient donc central dans les travaux de musiciens contemporains les utilisant comme base de leur travail, par le biais notamment du sampling. Comme Schaeffer dans son studio, ils se perdent dans une sorte de Babel digitale où il faut classer et organiser des fragments audio parfois infinitésimaux, aux origines et aux sonorités diverses, et être capables de retrouver facilement le ou les documents voulus parmi des centaines voire des milliers d'autres.

Ce travail de récolte, de découpage et d'archivage des matières sonores est aujourd'hui facilité par l'existence de bibliothèques de samples déjà conçues et classées, prêts à l'emploi, mais qui tendent forcément vers une uniformité des sons et enlèvent le charme de la recherche et de la manipulation.

La question se pose également pour les DJs composant des mixes digitaux, et accumulant de manière démesurée dans leur ordinateur les morceaux et albums, base

de leur travail. Comment mémoriser, avec des fichiers numériques quasiment dépourvus de visuels, les genres des morceaux, leurs rythmes et atmosphères, les passages intéressants, et déterminer avec quel(s) autre(s) ils se coordonnent et à quel moment

du mix ils peuvent s'insérer ?

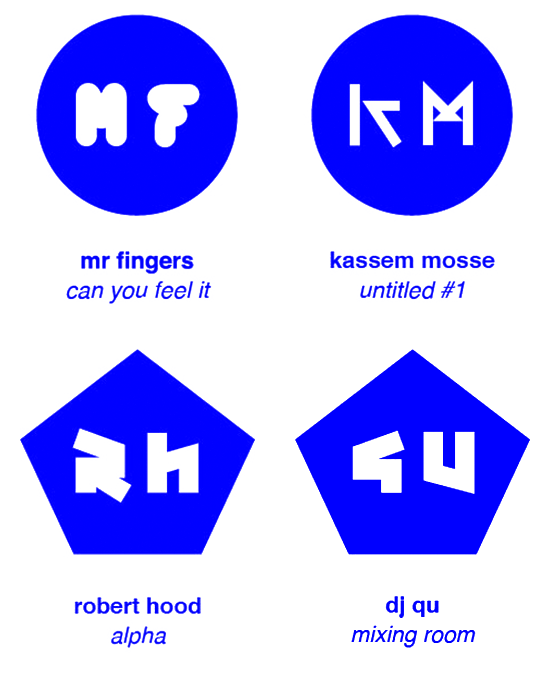

C'est à ces questions que c'est intéressé Charlie Janiaut, lors de son DNSEP en 2011

à l'ISBA de Besançon. Ce dernier a ainsi développé un système graphique simple et fonctionnel pour classer les morceaux qu'il utilise pour ses mixes (sous le nom de Qoso), afin de permettre une déambulation fluide dans sa collection et une identification facile et immédiate des titres en condition de soirées. Son système s'appuie sur trois éléments : une forme géométrique simple déterminant la phase horaire du morceau dans le mix (début, milieu ou fin de soirée), le caractère typographique déterminant le genre musical, et la graisse de celui-ci déterminant les sous-genres.

Il est évident que de tels systèmes d'archivage peuvent aujourd'hui être salvateurs face aux flux numériques infinis et bouillonnants qui déferlent au sein de nos ordinateurs,

et que le design graphique (et d'autres arts visuels) peut alors instaurer un lien tangible avec les processus de production sonore.

—

1. POSCHARDT, Ulf, DJ Culture, Éditions de l'Éclat, Paris, 2002

2. MOLES, Abraham, « Sociologie du son » in Festival international

du son haute fidelité stéréophonie, Chiron, Paris, 1964

3. CASTANT, Alexandre, Planètes sonores, Monografik, Blou, 2007

MOLES, Abraham, « Classification d'une sonothèque »,

in La Revue du son, n° 73, 1959

4. BEAUVAIS, Yann, et Jean-Michel, BOUHOURS, Monter/Sampler : l'échantillonnage généralisé, Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2000

5. ESHUN, Kodwon, in Modulations, Une Histoire

de la musique électronique, Allia, Paris, 2010

6. DURING, Élie, « Appropriations », in Sonic Process, une nouvelle géographie des sons, Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2002

7. KIHM, Christophe, « Entre l'esthétique et le social,

la citation à l'œuvre », in Sonic Process, une nouvelle

géographie des sons, Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2002

8. extrait d'un interview de Coldcut, propos recueillis par Christophe Kihm, in Sonic Process, une nouvelle géographie des sons, Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2002

↑ haut de page

|

Un crate-digger fouillant dans une collection de disques vinyles.

Le producteur Madlib à la recherche de samples.

Projet de DNSEP de Charlie Janiaut, 2011.

|