« Dans le sens le plus étroit, on parle d'appropriation, si ‹ des artistes copient consciemment et avec une réflexion stratégique › les travaux d'autres artistes. Dans ce cas, l'acte de ‹ copier › et son résultat doivent être compris également comme de l'art (sinon, on parle de plagiat ou de faux).

Au sens large, peut être de l'appropriation artistique tout art qui réemploie du matériel esthétique (par ex. photographie publicitaire, photographie de presse, images d'archives, films, vidéos, etc.). Il peut s'agir de copies exactes et fidèles jusque dans le détail, mais

des manipulations sont aussi souvent entreprises sur la taille, la couleur, le matériel et le média de l'original. »1

Le plus grand bouleversement artistique du XXe siècle est sans doute une des pratiques

la plus représentative du phénomène d'appropriation. Il s'agit du ready-made, dont Marcel Duchamp « invente » le principe en 1913 lorsqu'il expose sa Roue de bicyclette, composée d'une roue (sans pneu) fixée par sa fourche sur un tabouret en bois. Ces deux éléments sont issus d'un acte de récupération d'objets manufacturés, et non de création de la part de l'artiste. Le principe de ready-made (choisir un objet manufacturé et le désigner comme œuvre d'art) était donc posé, donnant dès lors naissance à une grande partie des pratiques artistiques et culturelles qui suivirent cette date.

« L'invention du ready-made représente un point de basculement de l'histoire de l'art,

dont la postérité est colossale. À partir de ce geste limite, qui consiste à présenter en tant qu'œuvre d'art un objet de consommation courante, c'est tout le champ lexical des arts plastiques qui se trouve ‹ augmenté › de cette nouvelle possibilité : signifier non pas

à l'aide d'un signe mais à l'aide de la réalité elle-même. »2

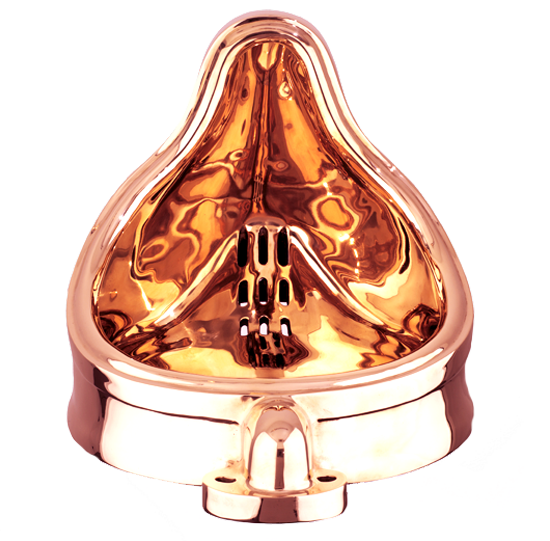

Par la suite, Marcel Duchamp récidive en 1914 avec Porte-bouteilles puis surtout en

1917 avec Fontaine. Cette œuvre célèbre, constituée d'un urinoir en porcelaine renversé

et signé R.Mutt, et véritablement le premier ready-made destiné à une exposition d'art moderne, médiatisé et controversé (sûrement l'œuvre la plus discutée du XXe siècle).

De fait Fontaine fait donc réellement entrer cette nouvelle technique artistique dans

les esprits.

Le ready-made est une démarche conceptuelle d'emprunt, d'appropriation,

de recontextualisation. Cette pratique représente sans doute le mieux l'art de l'époque

de reproductibilité technique dont parle Benjamin : le ready-made peut être remplacé, reproduit (Fontaine ne survit d'ailleurs qu'à travers ses répliques), multiplié…

« D'essence immatérielle, le ready-made n'a par ailleurs aucune importance physique : détruit, il peut être remplacé, ou pas. Nul n'en est propriétaire. »2

C'est également un art du choix, de la sélection et les artistes du ready-made insistent sur cet aspect. André Breton, par exemple, définit le ready-made comme un « objet usuel promu à la dignité d'objet d'art par le simple choix de l'artiste » et Marcel Duchamp insiste : « Quand vous faites un tableau ordinaire, explique-t-il, il y a toujours un choix : vous choisissez vos couleurs, vous choisissez votre toile, vous choisissez le sujet,

vous choisissez tout. Il n'y a pas d'art ; c'est un choix, essentiellement. Là , c'est la même chose. C'est un choix d'objet. »3

D'une toute autre façon, l'emprunt trouve également une voie d'expression en la personne de Pablo Picasso. Celui-ci n'opérait pas un emprunt direct comme le faisait Duchamp, mais il puisait plutôt sans cesse son inspiration chez ses maîtres et le revendiquait.

« Ce type de pratiques trouve en Pablo Picasso une figure idéale, une sorte de fixatif,

à tel point qu'il incarne le recyclage. L'admirateur des Ménines de Vélasquez, le génial visiteur d'Ingres ou de Nicolas Poussin a effectivement défini un gabarit pour un usage moderne de l'histoire de l'art. »2

En effet, ce dernier, dans ses multiples fractures opérées avec l'académisme et les valeurs établies, n'opère pas un rejet de l'art qui le précède mais noue plutôt un dialogue constant avec lui. Il se nourrit de façon boulimique de ses maîtres et utilise son occupation de grand collectionneur en la réinjectant dans son propre travail sous formes de citations, références, détournements, recontextualisations ou ironie. En témoigne par exemple l'exposition Picasso et les maîtres qui lui fut consacré en 2008-2009 aux Galeries nationales du Grand Palais à Paris.

Durant les années 1950, le groupe des affichistes constitue une autre approche

de l'appropriation artistique avec notamment Jacques Villeglé et Raymond Hains.

À partir de 1949, ils commencent à récolter dans la rue des affiches déchirées. Celles-ci sont parfois photographiées, mais plus souvent directement exposées, comme telles

ou après un travail de recomposition ou recadrage. Ils développent ainsi une approche

de la collection, du prélèvement, de la sélection… Pour eux, l'artiste étant alors

le « lacérateur anonyme », la figure du collecteur, du collectionneur et du sélecteur

prend le pas sur celle de l'artiste qui s'efface.

Tout comme les dadaïstes, ils accordent aussi une grande importance au choix et les sélectionne souvent selon les possibilités de recadrage qu'elles offrent. Pour Villeglé,

« le prélèvement est le parallèle du cadrage du photographe ». Se joue alors également dans leurs œuvres un travail sur la mémoire collective fragmentée, les différentes strates des affiches déchirées laissant apparaître les vestiges de certaines plus anciennes.

À la même période, aux États-Unis, certains artistes vont être qualifiés de néo-dadaïstes. C'est le cas notamment de Robert Rauschenberg et Jasper Johns qui travaillent avec des objets de la vie quotidienne qu'ils assemblent et intègrent comme matière à leurs compositions dans une démarche proche de celle du ready-made. On peut penser par exemple à Painted Bronze (1955) de Jasper Johns, constitué de deux canettes de bières.

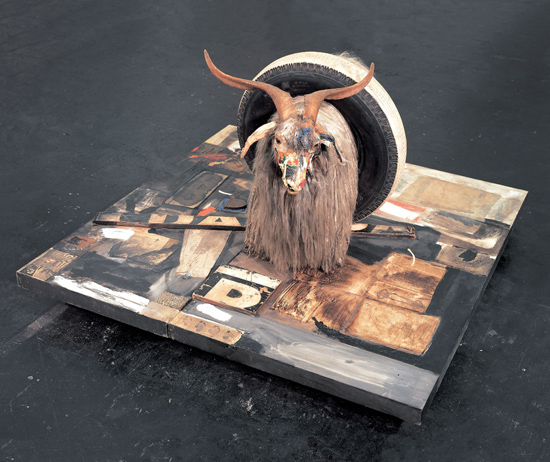

Robert Rauschenberg, lui, développe le principe de Combine Paintings dès 1954. Il s'agit de mêler sculpture, peinture, collages… combinés dans une composition. Ainsi, dans Monogram (1955), il combine une chèvre angora (empaillée) dont la tête est peinte et qui se trouve debout sur une toile horizontale, au sol. L'animal est entouré d'un pneu de voiture et de différents collages (balle de tennis, papiers imprimés, morceaux de bois).

Il réalise la même année Bed où il accroche au mur, à la verticale, un matelas recouvert de draps qu'il a badigeonné de peinture.

« Les objets que j'utilise sont la plupart du temps emprisonnés dans leur banalité ordinaire. Aucune recherche de rareté. À New York, il est impossible de marcher dans

les rues sans voir un pneu, une boîte, un carton. Je ne fais que les prendre et les rendre

à leur monde propre… »4

Ces deux artistes américains vont être à l'origine du pop art. Pour ce nouveau courant,

« il s'agit principalement de présenter l'art comme un simple produit à consommer : éphémère, jetable, bon marché… […] Il conteste les traditions en affirmant que l'utilisation d'éléments visuels de la culture populaire produits en série est contiguë avec la perspective des beaux-arts lorsqu'il enlève le matériel de son contexte et isole l'objet,

ou le combine avec d'autres objets, pour la contemplation. Le concept du pop art

se présente plus dans l'attitude donnée à l'œuvre que par l'œuvre elle-même. […]

Ce mouvement a perturbé le monde artistique d'autres manières, par exemple à travers

la remise en cause du principe d'unicité de l'œuvre d'art. »5

En effet, la plupart des artistes de ce courant utilisent directement des éléments tirés du réel dans leurs travaux, et la plupart du temps, ceux-ci proviennent de la culture populaire de masse, et donc sont voués à la reproduction multiple à grande échelle.

« L'image reproduite dans son intégralité advient avec le Pop art, par l'appropriation

des icônes de la culture de masse et de l'imagerie des médias. La reproductibilité,

la multiplicité des couches médiatiques sous lesquelles l'œuvre s'enfonce de plus en plus, annonce l'un des postulats essentiels du postmodernisme : la crise de l'originalité.

Cette crise de l'originalité stigmatise la dissolution de l'œuvre originale dans le flux

de ses reproductions et de ses médiations technologiques. »6

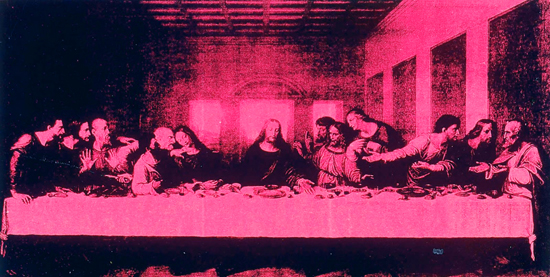

Warhol, figure la plus médiatisée du courant, s'appropriait constamment des objets de la vie courante et des photographies des médias de masse réutilisées dans ses œuvres qu'il reproduisait par dizaines voir par centaines, bouleversant les notions de valeur de l'œuvre par son unicité. L'exemple le plus célèbre est Campbell's Soup Cans, composé de trente-deux toiles sérigraphiées représentant chacune une boîte de conserve de soupe Campbell (une de chaque variété de soupe proposée par la marque), où il s'approprie ainsi cet objet banal de consommation. Il en va de même pour les photographies médiatisées de célébrités qu'il récupère et sérigraphie en grandes quantités. La plus connue, Diptyque Marilyn (1962), contient cinquante images de Marilyn Monroe, toutes basées sur la même photographie publicitaire. À la fin de sa vie, Warhol réalisera également des sérigraphies

à partir de reproductions de tableaux célèbres (La Naissance de Venus de Botticelli

en 1984 et La Cène de De Vinci en 1986).

Ces démarches sur l'image se trouvent assez proches de celles de Roy Lichtenstein

qui peignait dans les années 1960 des images extraites de bandes dessinées populaires.

Il est d'ailleurs amusant de remarquer comme le pop art de Warhol ou de Lichtenstein

a profité d'un accueil favorable dès sa naissance de par son esthétique lisse et colorée

et ses sujets complaisants, par rapport à Dada et les ready-made qui ont toujours été décriés et dont la démarche et l'esthétisme sont plus radicales et brutes.

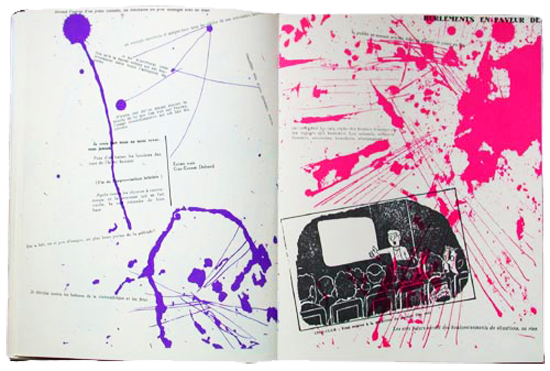

Dans les années 1960 émerge en France un courant à visée aussi bien politique qu'artistique. Il s'agit de l'Internationale Situationniste, dont les pratiques d'appropriations sont les principaux outils, et plus précisément celle du détournement, dont ils sont d'ailleurs les premiers à employer le terme en art. Dans le premier numéro de sa revue, l'Internationale Situationniste donne cette définition du détournement :

« S'emploie par abréviation de la formule : détournement d'éléments esthétiques préfabriqués. Intégration de productions actuelles ou passées des arts dans une construction supérieure du milieu. Dans ce sens il ne peut y avoir de peinture ou de musique situationniste, mais un usage situationniste de ces moyens. Dans un sens plus primitif, le détournement à l'intérieur des sphères culturelles anciennes est une méthode de propagande, qui témoigne de l'usure et de la perte d'importance de ces sphères. »7

L'Internationale Situationniste revendique le détournement et le systématise. Ils entendent « piller dans les œuvres du passé » mais « pour aller de l'avant », et envisage cette pratique « comme l'une des méthodes les plus efficaces pour torpiller le ‹ spectacle ›

et créer une situation nouvelle. Utilisé initialement dans le domaine esthétique surtout,

il fut élargi à la production théorique et à l'action politique, jusqu'à devenir la marque distinctive de tout le mouvement. »8

En effet, pour Guy Debord, la réappropriation est un moyen de neutraliser l'aliénation

du sujet dans la société spectaculaire. Le détournement consiste à faire perdre le sens premier de l'original et lui en donner un nouveau, le recontextualiser.

« Les deux lois fondamentales du détournement sont la perte d'importance – allant jusqu'à la déperdition du sens premier – de chaque élément autonome détourné ; et en même temps, l'organisation d'un autre ensemble signifiant, qui confère à chaque élément

sa nouvelle portée. »9

Dès lors, un lien est tissé entre les objets réunis ou confrontés. Wolman et Debord déclarent à ce sujet que « les découvertes de la poésie moderne sur la structure analogique de l'image démontrent qu'entre deux éléments, d'origines aussi étrangères

qu'il est possible, un rapport s'établit toujours. »10

On peut par exemple citer les livres d'artistes La Fin de Copenhague (1957) et Mémoires (1959), fruits de la collaboration entre Guy Debord et Asger Jorn, qui sont des livres « entièrement composé d'éléments préfabriqués », où chaque page se lit en tous sens,

et où les rapports réciproques des phrases sont toujours inachevés.

On trouve également parmi les détournements des situationnistes de nombreuses planches ou cases de bande dessinées, publiées dans leur revue et leurs bulletins

et dont ils remplacent les textes des phylactères (la plupart du temps avec des

messages politiques).

Mais le type d'appropriation que ce mouvement à largement développé et qui est resté le plus populaire par la suite est sans doute le détournement cinématographique, consistant à créer un film à partir d'extraits de films préexistants, remontés et redoublés.

On retiendra notamment La Dialectique peut-elle casser des briques ? (1973) de René Viénet, où un film chinois de kung-fu est détourné avec de nouveaux doublages et un scénario relatant comment des prolétaires tentent de venir à bout de bureaucrates violents et corrompus grâce à la dialectique. Cette pratique de détournement cinématographique va ensuite se populariser et se répandre notamment dans les années 1990 avec des films comme La Classe Américaine (1993) de Michel Hazanavicius, puis dans les années 2000 avec la facilité de diffusion sur internet par des amateurs.

Le support vidéo permet également une autre pratique d'appropriation : le found footage (« métrage trouvé »), qui consiste à récupérer des pellicules impressionnées pour enregistrer un autre film. À la différence des détournements, les found footages ne

se concentrent pas sur le redoublage des dialogues et du son mais plutôt sur l'image, selon des principes de collages, montages et sampling visuel. Il s'agit d'un remploi,

un recyclage de fragments d'archives, où l'artiste leur donne une nouvelle signification,

un nouveau sens, de par les choix et l'assemblage qu'il en fait. Mais parfois, le « métrage trouvé » peut également être laissé tel quel (le titre et le nom du réalisateur peut changer), s'apparentant dans ce cas là à la technique du ready-made, faisant glisser le sens des images de par leur recontextualisation.

Le found footage est très utilisé dans le cinéma expérimental, notamment par des artistes tels que Bruce Conner, Joseph Cornell, Yann Beauvais, Peter Kubelka ou encore Craig Baldwin. Selon ce dernier, son travail consiste à « passer au crible les débris laissés par les producteurs des grandes sociétés et de construire un ‹ bricolage › ludique et ingénieux qui réinvestit l'ancien matériau de nouvelles significations critiques. »11

Si toutes ces pratiques d'appropriations appartenaient jusqu'ici à divers courants de l'art, en revanche, à partir des années 1980, certains artistes (tels que Richard Prince, Sherrie Levine, Elaine Sturtevant, Cindy Sherman…) se voient attribuer l'étiquette « appropritionnistes » ou « appropriation art ».

« Ces artistes problématisent par l'acte d'appropriation les éléments fondamentaux du monde de l'art que sont la paternité de l'œuvre, l'authenticité, la créativité, la propriété intellectuelle, la signature, le marché de l'art, le musée, l'histoire, le genre, sujet, l'identité et la différence. Ils se concentrent sur le paradoxe, les auto-contradictions et rendent ceux-ci visibles et esthétiquement appréhensibles. »12

Pour ces artistes, « ce n'est plus l'œuvre originale, ni sa copie qui importe, mais l'écart,

la relation qui s'établit entre les deux objets. Contrairement au faussaire qui cherche à dissimuler toute différence avec l'original, le ‹ répliquant › travaille sur cette différence ou sur son absence ». Leurs œuvres, « loin de prôner la contrefaçon, pointent au contraire l'existence d'une économie entropique de l'art et du réel. »13

« L'expression ‹ Appropriationnisme › désigne un courant, né dans les années 1960-1970, défini par des pratiques artistiques fondées sur la copie libre, sur le mixage de sources diverses. Le terme d'appropriationnisme n'est apparu que très tardivement, dans les années 1980-1990, par rapport à l'apparition des pratiques qu'il désigne. L'expression

‹ art d'appropriation › est l'expression consacrée en art contemporain pour désigner l'ensemble des pratiques artistiques faisant usage à l'emprunt sous ses formes diverses.

Les frontières de l'art d'appropriation ne se limitent pas à la stricte appropriation d'œuvres d'art antérieures, choisies en tant que telles justement pour leur caractère emblématique dans l'histoire de l'art. Elles encerclent également les pratiques qui s'approprient d'autres éléments issus du réel et l'expression sert notamment à désigner les œuvres qui dupliquent ou transforment les images diffusées par les médias de masse, comme celles de Cindy Sherman ou Richard Prince par exemple. […] Ces artistes appropriationnistes, qui appartenaient à la jeune génération des années 1960-1970, avaient compris que le Pop art ne s'interrogeait pas seulement sur l'iconographie commerciale ou sur la vie médiatique contemporaine, mais opérait un renversement des relations entre l'original

et la copie. Ces peintres se saisissent par exemple de façon cynique du fait qu'un tableau de Roy Lichtenstein, était certes un original, mais un original produit à partir d'une image publicitaire ou d'une bande dessinée qui fonctionne elle-même comme une copie reproductible à l'infini. Ils copient à leur tour les tableaux les plus emblématiques

du pop art ou de l'art moderne, pour qu'ils soient copiés à leur tour et ainsi de suite.

Elaine Sturtevant développe pendant la même période, une position singulière qui consiste, en dehors de toute attitude cynique cette fois-ci, à reproduire à l'identique

des œuvres d'arts d'autres artistes. Elle dénonce, par ce geste, le fait que la valeur

d'une œuvre d'art soit basée sur un critère de reconnaissance, sur la signature, une fois que l'on connaît le nom de l'auteur, l'œuvre est reconnue et l'on ne s'interroge plus sur

sa valeur. Elle a reproduit des dizaines d'œuvres d'artistes à la signature très renommée (Stella, Johns, Gonzales-Torres, Beuys…. ). Et aussi les fameuses Flowers d'Andy Warhol. Andy Warhol, qui a d'ailleurs lui-même remis en cause cette notion d'auctorialité en faisant réaliser la plupart de ses travaux par des assistants de sa ‹ factory ›, avait même offert à Sturtevant le tamis qui avait servi à produire ses Flowers. Par la copie, Sturtevant ajoute une couche supplémentaire au régime de la copie généralisée du monde contemporain, qui s'amplifie au fur et à mesure que se multiplient les supports possibles. Elle éloignerait ainsi encore un peu plus la copie de son original, réduisant d'autant l'aura de cet original définie par Walter Benjamin.

Et pourtant, cette démarche peut-être interprétée tout à fait à l'inverse. Car en effectuant sa copie, Elaine Sturtevant imite scrupuleusement les accidents et les approximations

de ses modèles, dans une stratégie de réaffirmation de la singularité et de l'unicité de chaque œuvre copiée par sa copie même. L'unicité matérielle des œuvres entre ainsi

en opposition avec la masse de leurs reproductions techniques au lieu de venir les augmenter. Ce qui est intéressant dans cette démarche est aussi qu'elle permet de comprendre ce qui relie une œuvre d'art à la réalité (la réalité pouvant être considérée comme une autre œuvre d'art), comment une œuvre d'art s'approcher au plus près d'un modèle, sans cesser d'être une œuvre d'art. […]

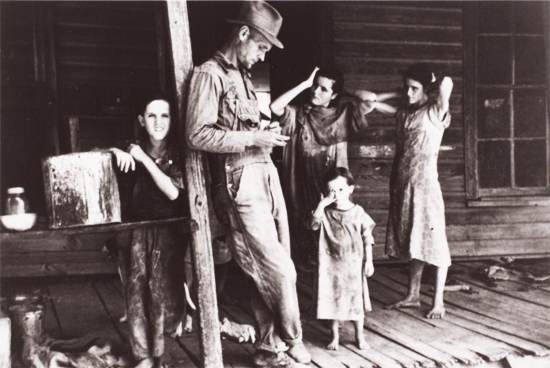

Sherrie Levine est l'une des artistes dont le travail questionne le plus les notions d'origine et d'originalité. Depuis les années 1980, Sherrie Levine situe son travail dans une relation délibérée avec les grands artistes du modernisme. Son intérêt pour cette période révèle sa propre conscience du fait qu'un artiste travaille toujours après quelqu'un. Quand elle titre les œuvres qu'elle signe After, suivi du nom de l'artiste ou de l'écrivain à qui elle emprunte l'objet de son œuvre, elle souligne d'autre part autant qu'elle travaille après cet artiste emprunté que d'après une reproduction indéfiniment dupliquée de son œuvre ‹ unique ›. Quand elle photographie, au mépris des droits d'auteurs, des photographies d'Edward Weston issues de la série sur son fils Neil, elle ne fait que souligner que ces photographies proviennent elles-mêmes d'un modèle fourni par d'autres, à savoir

les multiples Kouroï grecs dont découlent la codification et la multiplication des représentations du buste masculin dans notre culture (un kouros qui donne kouroï au pluriel est la statue d'un jeune homme dans la période archaïque de la sculpture grecque). La série de photographie de Weston consiste en des plans serrés du buste de son fils Neil dont les poses évoquent très clairement les postures des statues antiques. Voici ce qu'elle a pu déclarer à propos de cette activité de copiste : ‹ Semblables à Bouvard et Pécuchet, ces éternels copistes, nous montrons le profond ridicule qui est, précisément, la vérité de la peinture. Nous pouvons seulement imiter un geste qui est toujours antérieur, jamais original. Successeur du peintre, le plagiaire ne porte plus en lui de passion, d'humeurs, d'émotions, d'impressions ; il transporte plutôt cette immense encyclopédie dont il s'inspire. »6

Sherrie Levine s'était fait connaître avec After Walker Evans, exposé à la Metro

Pictures Gallery en 1981. « L'œuvre est composée de photographies de Walker Evans, rephotographiées par Levine dans un catalogue et présentées en tant que telles.

Les clichés d'Evans (rendus célèbres par son livre Let Us Now Praise Famous Men, ouvrage avec des textes de James Agee) sont largement considérés comme le principal témoignage photographique sur les pauvres de l'Amérique rurale pendant la Grande Dépression. En s'appropriant ces images, Levine soulève peut-être des questions sur les classes, l'identité, l'utilisation politique de l'image, la nature de la créativité et la manière dont le contexte affecte la vue des photographies. »14

À noter également que cette dernière a vu son action retournée contre elle en 2001, par Michael Mandiberg, qui a effectué des tirages à partir des copies de After Walker Evans de Levine et les a présentés sous le titre After Sherrie Levine.

On peut également citer Richard Prince, figure majeure des appropriationnistes depuis

les années 1980 et qui s'est fait reconnaître notamment en réutilisant des symboles de culture populaire. Ainsi, il développe une série de photographies où il réutilise celles du cow-boy des publicités Marlboro, les recadre et en enlève les informations publicitaires.

Il se réapproprie ainsi les codes, joue sur le clichés commerciaux et les mythes contemporains, interroge les représentations iconiques des États-Unis.

Après tous ces grands artistes du XXe siècle, les pratiques d'appropriations sont donc devenues courantes dans l'art et beaucoup s'en revendiquent. On peut également constater qu'aujourd'hui, une grande partie de ces procédés ont glissés vers des préoccupations et des domaines proches du design graphique.

« Quant à l'usage contemporain du détournement, il s'est déplacé d'une manière fort symptomatique vers le code dominant : le logo. On ne compte plus aujourd'hui les artistes qui détournent des sigles ou des slogans ‹ appartenant › à des entreprises existantes,

du travail pirate de Daniel Pflumm sur AT&T jusqu'à la vente par Swetlana Heger

et Plamen Dejanov de leur force de travail à BMW (1999), en passant par Sylvie Fleury (les couleurs de Chanel), Philippe Parreno (Picorette, une marque disparue) ou les logos détournés par Michel Majerus. »2

Ces détournements culturels ont littéralement explosé à partir du début des années 1990, notamment avec le livre de Derrick May Culture Jamming (1993) qui en constitue l'ouvrage de référence encore aujourd'hui.

L'artiste suisse Sylvie Fleury, par exemple, s'approprie constamment dans ses travaux

les grandes marques de luxe et de mode. À la fin des années 1980, dans Shopping Bags, elle expose ainsi des emballages de boutiques de luxe. Elle installe également de façon régulière dans les galeries des voitures de luxe américaines, parfois « maquillées » (peintes entièrement en rose par exemple) et/ou compressées. Beaucoup de ses œuvres abordent aussi le domaine de la mode et de la cosmétique : emploi de peinture dont les teintes sont tirées de matériel de maquillage, utilisation de fourrures synthétiques,

sac Chanel géant, tubes de rouge à lèvres monumentaux…

Dans un style beaucoup moins glamour, l'artiste belge Wim Delvoye détourne également des identités visuelles célèbres pour accompagner son œuvre Cloaca : Coca-Cola, Ford, Warner Bros, Mr Propre, Harley Davidson, Walt Disney…

« Un bref examen des diverses images de marque destinées à assurer la diffusion

de Cloaca se trouve en effet virtuellement lié, par un jeux d'hybridations multiples,

à quelques-unes des plus grandes firmes internationales, toujours d'origine américaine,

de l'agro-alimentaire, des produits ménagers, de l'automobile et du divertissement. »15

On peut également citer l'artiste français Bertrand Lavier, qui, dans ses Walt Disney Productions (depuis 1984), s'amuse à recréer les œuvres d'art abstraites et fictionnelles présentes dans une bande dessinée de Mickey où ce dernier évolue dans un musée.

Mais cet artiste, plus proche des pratiques de dada, du pop art et des nouveaux réalistes, est avant tout connu pour ses ready-mades constitués d'objets de la vie courante, modifiés ou hybridés. Ainsi, au début de sa carrière, il expose des objets qu'il recouvre d'un épaisse couche de peinture. Ces objets recouverts (un piano, une fenêtre,

un réfrigérateur, un appareil photo…) reprennent exactement les couleurs d'origines,

les motifs et les détails des objets peints. Plus récemment, il a exposé un voiture accidentée (Giulietta, 1993), une montgolfière dégonflée (Dolly , 1993), un ours en

peluche (Teddy, 1994), un canapé et un congélateur (La Bocca/Bosch, 2005)…

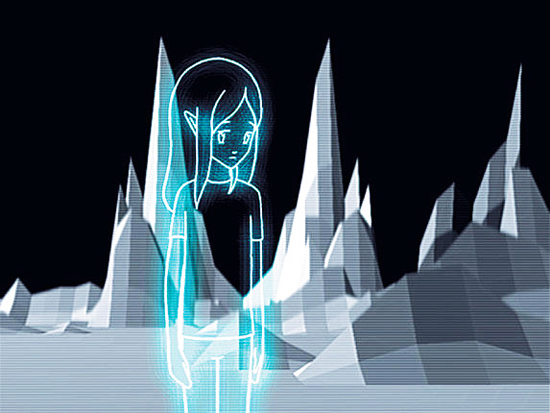

Dans un tout autre registre, en 1999, Philippe Parreno et Pierre Huyghe achètent les droits d'un personnage de Manga pour le détourner de son but premier et l'amener à

« vivre une autre vie » et être utilisée par différents auteurs.

« Ann Lee, cette jeune fille aux cheveux bleus et aux grands yeux empreints de tristesse, est un personnage de manga racheté en 1999 à l'agence japonaise K-works, spécialisée dans le character design, pour une poignée de francs. En effet, du fait de sa pauvreté

de caractère, elle n'était vouée qu'à une brève apparition dans un éventuel manga sans avenir avant de disparaître. Le personnage ne possédait ni nom ni biographie, uniquement un numéro de référence. Huyghe et Parreno feuilletaient le catalogue à la recherche

d'un symbole, et c'est la mélancolie de la jeune fille, sur le papier, qui les décida

à l'acheter. »16

Dès lors, ils vont donner une histoire à ce personnage, une sorte de métarécit se transformant à chaque travail, et demander aussi à d'autres artistes de participer

au projet, chacun pouvant alors produire des idées et des significations à partir

du même élément, de la même manière que les remixes en musique électronique.

En 2001, Ann Lee est utilisée dans une vidéo où le son trouve une grande place.

En effet, l'héroïne déambule dans un paysage fantastique lunaire où la structure du sol évolue en fonction des sons de voix de Neil Armstrong (en voix-off), à la manière d'une représentation spectrale du son. C'est donc ici le sonore qui génère une partie du visuel dans cette œuvre.17

Aujourd'hui l'appropriation se fait également souvent vis-à-vis de l'histoire de l'art,

par le biais de citations, clins d'œil et références, générant une sorte de mise en abyme des œuvres. On peut notamment citer à ce propos Crystal Judd (2005) de David Herbert, qui reprend les célèbres Stack de Donald Judd en y ajoutant des cristaux, comme s'ils avaient poussé sur l'œuvre, ou encore Fountain (1991) de Sherrie Levine, composé d'un urinoir en bronze réalisé d'après celui de Marcel Duchamp.

Enfin, on ne peut pas évoquer l'appropriation artistique sans penser à l'artiste contemporain français Philippe Thomas. Ce dernier fonde en 1988 l'agence

Les ready-made appartiennent à tout le monde qui développe une sorte de système

de ready-made de la création. En effet, celui-ci propose à n'importe qui de signer

ses œuvres (contre un chèque), d'en devenir l'auteur et le propriétaire, et de voir

son nom s'afficher sur un cartel dans un grand musée d'art. Le travail de Thomas

consiste donc à s'effacer derrière le patronyme des signataires, opérant ainsi une dissolution de la notion d'auteur.

« On peut désormais s'appeler Jean-Jacques Ducommundémortel, exercer une activité d'avocat ou de liftier et voir son nom s'afficher au musée sur des cartels, au même titre que Picasso, Warhol ou Duchamp. […] À l'heure du sample généralisé, des DJs antihéros et de la dissolution de la notion d'auteur, cet artiste, décédé en 1995, fut le fondateur en 1988 à New York d'une drôle d'agence : Les ready-made appartiennent à tout le monde.

Et c'est à coups de spots publicitaires et d'affiches qu'il recrute ses auteurs potentiels : ‹ Histoire de l'art cherche personnages… Amateur ou professionnel passionné par les choses de l'art, collectionneur soucieux de vous investir totalement dans un projet artistique ambitieux […]. Avec nous, vous trouverez toutes les facilités pour laisser définitivement votre nom associé à une œuvre qui n'aura attendu que vous, et votre signature, pour devenir réalité. […] N'attendez pas demain pour entrer dans l'histoire. › Parmi les heureux bénéficiaires de cette ristourne muséale, on trouve des galeristes comme Christophe Durand-Ruel ou Édouard Merino, la directrice du bureau de tendances Li Edelkoort, et de multiples autres personnalités qui, après une signature au bas d'un chèque, se retrouvent aujourd'hui au musée. D'une certaine manière, ils entrent dans

la continuité de l'œuvre de Marcel Duchamp qui, en signant un urinoir acheté dans le commerce et présenté au musée, s'intitule artiste ou de Joseph Beuys qui, dès les années 1970, annonce que tout le monde est artiste. »18

« Les collections du musée national d'Art moderne, ne possèdent ainsi théoriquement aucune œuvre de Philippe Thomas ; elles sont répertoriées dans l'index sous le nom

de leurs signataires. Son travail, à ce titre, reste ainsi en soi étonnamment actif au sein même de l'institution et de la vie de ses collectionneurs. […] Tout son travail s'organise ainsi autour de l'idée de fiction, lui qui considérait les signataires de ses productions comme de véritables personnages, d'autant plus pertinents que leurs noms renvoyaient

à des acteurs de la vie réelle. […]

Pour l'exposition Fictionnalisme : une pièce à conviction, il présente une magistrale photo de sept collectionneurs. Se jouant de son identité, l'artiste intitule l'œuvre Hommage

à Philippe Thomas : autoportrait en groupe. Rien sur l'identité des cinq hommes et deux femmes photographiés, rien sur la vue de mer accrochée derrière eux (considérée par l'artiste comme son autoportrait). Thomas se joue des codes de l'accrochage et ne signe même pas la pièce, référence directe à un célèbre tableau de Fantin-Latour : Hommage

à Delacroix. Une fausse énigme pour une image théâtrale qui propose une vertigineuse mise en abyme du regard de l'auteur regardant le public regardant les auteurs fictionnels de l'œuvre. »19

Dans Back Cover n°5, Jérôme Saint-Loubert Bié tisse d'ailleurs des liens entre le caractère fictionnel de l'œuvre de Philippe Thomas et Jorge Luis Borges. Pour lui,

c'est une influence directe de l'artiste, jusque dans son évocation de « fictionnalisme », écho aux Fictions de Borges, et à ses jeux de mises en abyme.20

—

1. Collectif, « Appropriation (art) », in Wikipédia [En ligne]

http://fr.wikipedia.org/wiki/Appropriation_(art)

2. BOURRIAUD, Nicolas, « Sous la pluie culturelle »,

in Sonic Process, une nouvelle géographie des sons,

Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2002

3. COLLIN, Philippe, « Marcel Duchamp parle des ready-made

à Philippe Collin », cité dans BOURRIAUD, Nicolas, « Sous la pluie culturelle », in Sonic Process, une nouvelle géographie des sons,

Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2002

4. Collectif, « Robert Rauschenberg », in Wikipédia [En ligne]

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Rauschenberg

5. Collectif, « Pop art », in Wikipédia [En ligne]

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pop_art

6. ENTRIALGO, Frédérique, « La Notion d'auteur comme objet de l'art »,

in Articule [En ligne]

http://www.articule.net/files/2008/10/appropriationxxesiecle.pdf

7. « Internationale Situationniste n°1 »

in Internationale Situationniste [En ligne]

http://i-situationniste.blogspot.fr

8. « L'Internationale Situationniste », in Le Monde des Arts [En ligne]

http://www.lemondedesarts.com/ArticleInternationaleSituationniste.htm

9. Internationale Situationniste n°3,

cité dans Monter/Sampler : l'échantillonnage généralisé,

Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2000

10. Wolman et Debord cité dans Monter/Sampler : l'échantillonnage généralisé, Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2000

11. Craig Baldwin dans Monter/Sampler : l'échantillonnage généralisé,

Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2000

12. Collectif, « Appropriation (art) », in Wikipédia [En ligne]

http://fr.wikipedia.org/wiki/Appropriation_(art)

13. GIRAUD, Nicolas, « Faux et usages de faux »,

in La Critique [En ligne]

http://www.lacritique.org/article-faux-et-usages-de-faux

14. Collectif, « Sherrie Levine », in Wikipédia [En ligne]

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sherrie_Levine

15. DE SMET, Catherine, « Les identités visuelles de Wim Delvoye »,

in Pour une critique du design graphique, B42, Paris, 2012

16. Anonyme, « No Ghost, Just a Shell », in Artales [En ligne]

http://blog.artales.fr/2011/03/no-ghost-just-a-shell

17. Voir la vidéo de l'œuvre en ligne.

18. DEMIR, Anaïd, « Philippe Thomas », in Technikart [En ligne]

http://www.technikart.com/archives/3424-philippe-thomas

19. LINDGAARD, Jade, « Philippe Thomas — artiste mode d'emploi »,

in Les Inrocks [En ligne]

http://www.lesinrocks.com/2001/02/27/musique/concerts/philippe-thomas-artiste-mode-demploi-11218984

20. SAINT-LOUBERT BIÉ, « Jorge Luis Borges, Ficciones »,

in Collectif, Back Cover n°5, B42, Paris, 2012

↑ haut de page

|

Fontaine, Marcel Duchamp, 1917

Une affiche lacérée de Jacques Villéglé.

Monogram, Robert Rauschenberg, 1955.

Campbell's Soup Cans, Andy Warhol, 1962.

The Last Supper, Andy Warhol, 1986.

Bande dessinée détournée, Internationale Situationniste n.8, janvier 1963.

Mémoires, Guy Debord et Asger Jorn, 1959.

Tribulation 99, Craig Baldwin, 1991.

Lichtenstein, Frighten Girl, Elaine Sturtevant, 1966.

After Walker Evans, Sherrie Levine, 1981.

Untitled (cowboy), Richard Prince, 1989.

Dazed (Fatal Attraction), Sylvie Fleury, 2007. Shopping bags.

Walt Disney Production, Bertrand Lavier, 1984.

One Million Kingdoms, Philippe Parreno et Pierre Huyghe, 2001.

Voir la vidéo de l'œuvre en ligne.

Fountain, Sherrie Levine, 1991.

Hommage à Philippe Thomas : autoportrait en groupe, Philippe Thomas, 1985.

|